Alternativmethoden

IN-VITRO EXPERIMENTE

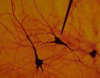

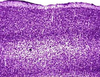

Anstelle lebender Tiere können Experimente an einzelnen Gewebestücken im "Reagenzglas" (lateinisch: in vitro) durchgeführt werden. Diese Präparate können jedoch nicht regenerieren. Um an Gewebeschnitte heranzukommen, müssen daher Tiere getötet werden. Rechtlich gesehen gilt die Tötung eines Tieres zur Beschaffung von Untersuchungsmaterialien nicht als Tierversuch. Die Gesetzlage schließt selbst Wirbeltiere dabei mit ein. Wird allerdings - wie bei einem Teil unserer Versuche - ein Wirbeltier betäubt, um unter Narkose wissenschaftliche Beobachtungen zu machen und es anschließend mit einer Überdosis des Narkosemittels zu töten, so wird dies als Tierversuch definiert. Das in beiden Fällen vom Tier empfundene Leiden dürfte allerdings vergleichbar sein, wenn nicht gar identisch bei guter Anästhesie.

Die Verlagerung von in vivo auf in vitro-Experimente vermindert außerdem die benutzte Tieranzahl nicht. Im Gegenteil: Durch die geringe Lebensdauer von Gehirnschnitten ist die Datenmenge, die sich aus einem einzigen Experiment gewinnen lässt, ziemlich begrenzt.

MIKRODOSIERUNG

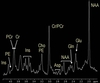

Bei einer ‚Mikrodosis’ handelt es sich um eine Dosis, die geringer als ein Hundertstel der vorgeschlagenen pharmakologischen Dosierung ist. Maximal kann sie 100 µg betragen. Mikrodosierte Substanzen können in jeder biologischen Probe gemessen werden, wie etwa im Plasma oder im Urin. Man kann mit ihr die Absorbierung, Verteilung, Metabolisierung und Ausscheidung der jeweiligen Substanz untersuchen. Die Analyse wird mit Hilfe eines Beschleuniger-Massenspektrometers (Accelerator Mass Spectrometer, AMS) durchgeführt. Das AMS ist das empfindlichste Analysegerät, das uns zur Verfügung steht. Es wird vor allem in der Entwicklung von neuen Medikamenten eingesetzt, mit dem Ziel, lange vor der klinischen Testphase Daten über den menschlichen Metabolismus zu erhalten. Durch Phase-0-Mikrodosierungsstudien können mögliche Heilsubstanzen effizient und direkt an der entsprechenden Spezies getestet werden.

Tierversuchsgegner behaupten, dass diese ultrasensible Analysetechnik aussagekräftiger als Tierstudien sei und sich mit ihrer Hilfe die vorklinische Testphase von 18 auf sechs Monate verkürzen ließe. Es ist jedoch nicht klar, wie diese Methode neuroanatomische und physiologische Versuche ersetzen kann, wie sie an unserem Institut durchgeführt werden.

COMPUTERSIMULATION

"Tierversuche lassen sich durch Computersimulationen ersetzen". Diese Behauptung wird von Tierschützern oft wiederholt und mit Leidenschaft verteidigt. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass sich Eigenschaften realer Gehirne aus der Analyse künstlicher neuronaler Netze erschließen lassen. Leider handelt es sich dabei um eine Illusion. Zum einen existiert das Problem der Instanziierung. Computersimulationen zeigen uns, dass ähnliche Funktionen mit ganz unterschiedlichen Hardware-Implementierungen und Prozessalgorithmen realisiert werden können.

Aus dem Argument wird auch nicht klar, was genau mit “Computern als Ersatz” gemeint und wieviel die Argumentierer von der Simulation neuronaler Netze verstehen. Wie kann ein Computer beispielsweise Ableitungen von Nervenzellen ersetzen? Ist ein uns heute zur Verfügung stehender Computer mit der aktuellsten Hardware und Operationsprinzipien ein Ersatz für eine kleine Neuronenpopulation im Kortex? Die äußerst naiven Algorithmen und Simulationen, über die wir heute verfügen, haben in Wirklichkeit noch nicht einmal geschafft, die primitivste sensorische Nervenbahn in einfachen Systemen zu simulieren.

Computersimulationen liefern bislang akzeptable Modelle für die Diabetes- oder Asthmaforschung. Auch für die Erforschung der Aufnahme potenzieller Medikamente im Körper sind sie teilweise geeignet. Doch bis heute müssen neue Medikamente, die mithilfe dieser Technik gefunden wurde, immer noch an Tieren und Menschen geprüft werden, bevor sie zugelassen werden können.

Weitere Computersimulationen wurden für das Militär entwickelt, um Schlachtfeld-Traumata nachzuahmen oder um typische Blutungen, Frakturen, Amputationen und Verbrennungen zu simulieren. Hierbei handelt es sich aber um Prozesse, die um ein Vielfaches simpler sind als der einfachste Nucleus im Gehirn. Um künstliche Modelle zu konstruieren, die ihren biologischen Entsprechungen genügen würden, müssten man bereits soviele Details über das biologische System kennen, dass der heuristische Wert des Modells für die Grundlagenforschung sehr beschränkt sein würde.

Wenn mathematische Theorien, Simulationen und sorgfältige sowie durchdachte Datenanalysen die neurobiologische Forschung begleiten, tragen sie tatsächlich zu einer gewissen Reduzierung von Tierversuchen bei. Die mithilfe von fMRT gewonnenen Erkenntnisse über Ort und Größe der aktivierten Neuronenpopulationen bei einem Sinneseindruck sind immens hilfreich und benanspruchen keine Tiere oder viel Zeit. Daneben können Modelle zur Verfeinerung von Arbeitshypothesen führen oder die Plausibilität der Interpretation von Versuchsdaten kontrolliert werden. Das wiederum kann der Optimierung von Versuchsprotokollen dienen und so zur Reduzierung der Versuchanzahl, die zur Lösung eines spezifischen Problems benötigt wird, beitragen. Nichtsdestotrotz - bei allem, was hier erwähnt wurde, handelt es sich um Ergänzungen zu Tierversuchen, nicht um Ersatzmethoden.

fMRT BEIM MENSCHEN

Die wichtigsten Vorteile der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) sind ihr nicht-invasiver Charakter, die stetig zunehmende Verfügbarkeit, die relativ hohen Raum-Zeit-Auflösung und ihre Kapazität, das gesamte Netz der beteiligten Hirnareale zu zeigen, das bei einer Aufgabe aktiv ist.

Ein Nachteil der fMRT ist, dass nur ein Ersatzsignal gemessen wird. Anstatt die Nervenzellaktivität aufzuzeichen, werden hämodynamische Vorgänge analysiert (siehe Methoden/fMRT). Daher unterliegen die räumliche Spezifität und zeitliche Reaktion der Messdaten sowohl physischen als auch biologischen Einschränkungen. Daneben reflektiert das Ersatzsignal neuronale Massenaktivität. Diese Einschränkungen scheinen selbst von vielen kognitiven Psychologen nicht verstanden zu werden. Es ist daher nur logisch, wenn der Laie sie noch weniger versteht.

Eine Überprüfung von fMRT-Studien an Menschen zeigt, dass die normalerweise verwendete räumliche Auflösung 3 x 3 x 5 Kubikmillimeter beträgt. Weniger als 3% dieses Volumens wird von Blutgefäßen ausgefüllt, die für die Neurobildgebung wichtig sind. Ein typisch gemessener fMRT-Bereich von 55 µl Größe enthält so 5,5 Millionen Neuronen, 2,2–5,5 x 1010 Synapsen, 22 km an Dendriten und 220 km Axone. Es ist praktisch unmöglich, die neuronalen Mechanismen hinter der Funktion einer Stelle im Gehirn zu verstehen, wenn man einen solchen großen Bestand an neuronalen Elementen vor sich hat.

Die Grenzen der fMRT haben nichts mit Physik oder unzulänglicher Technik zu tun. Sie lassen sich wahrscheinlich nicht durch technisch verbesserte oder leistungsstärkere Scanner lösen. Stattdessen resultieren sie aus der strukturellen und funktionellen Organisation des Gehirns sowie aus unangemessenen Versuchsprotokollen, die diesen Aufbau ignorieren. Das fMRT-Signal kann nicht zwischen funktionsspezifischen Prozessen und Neuromodulation differenzieren. Es kann genauso wenig Signale auseinanderhalten, die von höheren nach niedrigeren Verarbeitungsebenen übertragen werden oder umgekehrt. Auch Verwechslungen zwischen erregenden und hemmenden Prozessen sind möglich.

Die Stärke des fMRT-Signals lässt sich nicht so quantifizieren, dass sie exakt die Unterschiede zwischen Hirnregionen widerspiegelt oder zwischen Aufgaben innerhalb derselben Region widerspiegelt. Dieses Problem hat seinen Ursprung nicht in unserer gegenwärtigen Unfähigkeit, vom BOLD-Signal akkurat auf die zerebrale metabolische Rate für Sauerstoff (CMRO2) schließen zu können. Es liegt darin, dass die hämodynamischen Reaktionen leicht auf die Größe der aktivierten Population reagieren. Diese kann sich ständig verändern, da neuronale Repräsentationen in Raum und Zeit variieren.

Bei Kortexregionen mit spärlich vorhandenen kognitive Kapazitäten (was sich in der Aktivität einer nur sehr kleinen Neuronenanzahl zeigt) kann es sein, dass hämodynamische Reaktionen von einer Volumentransmission dominiert werden, die wahrscheinlich hinter den veränderten Motivations-, Aufmerksamkeits-, Lern- und Gedächtniszuständen steckt. Dadurch wird es unmöglich, auf die exakte Rolle des Hirnareals bei der zu bewältigenden Aufgabe zu schließen. Neuromodulation beeinflusst wahrscheinlich ebenfalls die letztendliche Raum-Zeit-Auflösung des Signals.

Trotz dieser Defizite ist die fMRT momentan das beste Werkzeug um Einblicke in die Funktionen des Gehirns zu gewinnen und interessante sowie auch überprüfbare Hypothesen formulieren zu können. Die Plausibilität dieser Hypothesen hängt jedoch ganz entscheidend von der verwendeten Magnetresonanztechnologie, dem Versuchsprotokoll, statistischen Analysen und aufschlussreichen Modellen ab. Theorien zur funktionellen Organisation des Gehirns (anstelle von Datenmodellen) liefern wahrscheinlich die beste Strategie, um die oben angeführten Schwachstellen zu optimieren. Hypothesen, die auf der Basis von fMRT-Versuchen aufgestellt wurden, werden wohl kaum mittels fMRT hinsichtlich neuronaler Mechanismen analytisch getestet werden können. Es ist unwahrscheinlich, dass sich daran etwas in nächster Zukunft ändern könnte.

Natürlich ist fMRT nicht die einzige Methodik mit klaren und ernstzunehmenden Grenzen. Elektrische Messungen der Hirnaktivität einschließlich invasiver Einzel- oder multiplen Elektrodenableitungen geben uns ebensowenig wirkliche Antworten, was die Netzwerkaktivität angeht. Einzelzellableitungen und Feuerraten eignen sich besser für eine Untersuchung der Eigenschaften von Zellen als von Neuronenansammlungen. Und Feldpotenziale haben dieselbe Zweideutigkeit, die im Kontext des fMRT-Signals erläutert wurde. Keine der oben genannten Techniken kann eine andere ersetzen. Daher ist mehr denn je eine multimodale Herangehensweise erforderlich, um das Gehirns zu erforschen.

Zu einem solchen Ansatz gehören konstante Verbesserungen der MRT-Technologie und deren Kombination mit anderen nicht-invasiven Techniken, die direkt die elektrische Aktivität des Gehirns messen. Wir brauchen auch ein tiefgründiges Verständnis der neuronalen Basis hämodynamischer Reaktionen und eine enge Verknüpfung von Mensch- und Tierversuchen. Durch letzteres wird erst ermöglicht, die Übereinstimmungen zwischen Mensch und nicht-humaner Primat auszuloten.

Vorgehensweisen ohne Tierversuche genügen nicht, um die Arbeitsweise des Gehirns und seine Störungen zu verstehen. Wenn wir wirklich begreifen wollen, wie unser Gehirn funktioniert, können wir uns schier nicht leisten auf grundlegende Methoden zu verzichten. Dies beinhaltet vor allem auch ein Forschungsansatz, der direkte Informationen über neuronale Elemente liefert, die die Grundlage aller unserer kognitiven Fähigkeiten sind.